Beauty-Claim

oder

Health-Claim?

Beauty-Claim

oder

Health-Claim?

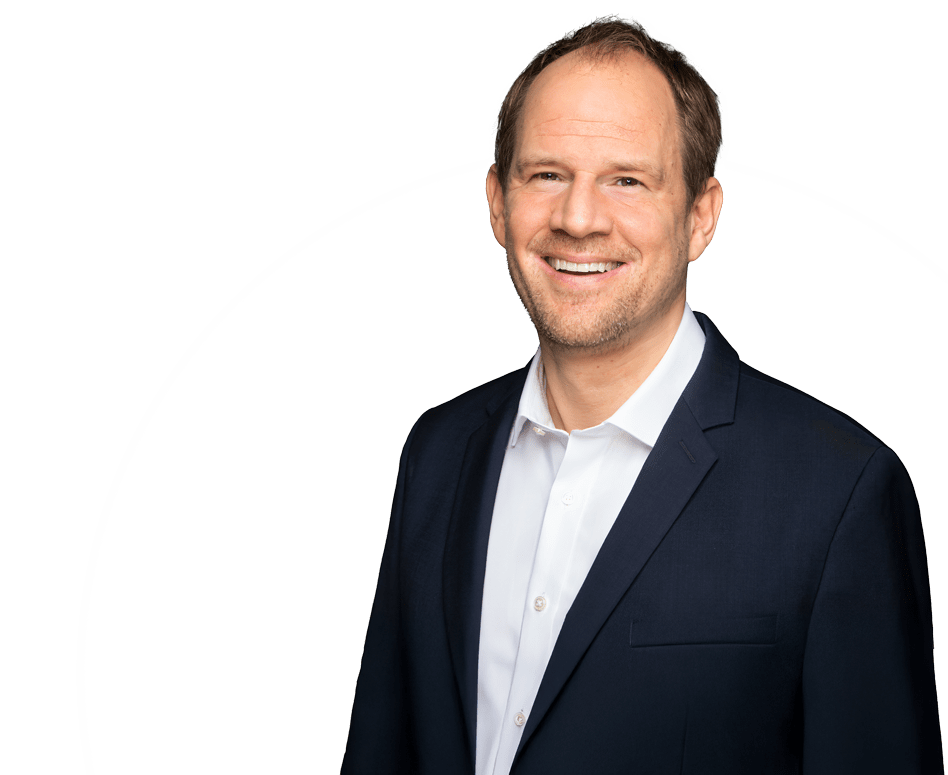

von

Wann kippt ein Beauty-Versprechen ins Gesundheitsversprechen? Der Bundesgerichtshof hat in einem Urteil zur Werbung für Trinkkollagen entschieden, wo die Grenze zwischen ästhetischen „Beauty Claims“ und gesundheitsbezogenen Aussagen nach der Health-Claims-Verordnung verläuft.

Zwischen Schönheit und Wissenschaft

Kollagen-Drinks gelten als Lifestyle-Trend. Online werben Hersteller mit glatter, elastischer Haut, wissenschaftlich belegten Effekten und „sichtbaren Ergebnissen“. Doch ab wann wird aus einem Schönheitsversprechen eine Gesundheitsangabe – und damit eine verbotene Aussage nach europäischem Recht?

Ein Hersteller bewarb Trinkampullen mit Kollagen-Peptiden online. In den Texten ging es unter anderem um Hautstruktur, Transport von Peptiden „in die Hautschichten“ und „signifikante Verbesserungen“ von Hautparametern in Placebo-kontrollierten Studien. Ein qualifizierter Wirtschaftsverband klagte auf Unterlassung wegen unzulässiger Gesundheitsangaben nach der Health-Claims-Verordnung. Der Fall landete beim Bundesgerichtshof.

Hintergrund: Der rechtliche Rahmen

Die europäische Health-Claims-Verordnung legt fest, dass jede Aussage über einen Zusammenhang zwischen einem Lebensmittel und der Gesundheit eine Gesundheitsangabe ist – und nur dann zulässig, wenn sie von der EU zugelassen und in eine entsprechende die Liste aufgenommen wurde.

Zulässig sind dagegen sogenannte Beauty Claims, also Werbeaussagen, die lediglich das äußere Erscheinungsbild betreffen, etwa „für schöne Haut“ oder „für ein frisches Aussehen“. Entscheidend ist der Zusammenhang: Wird eine Körperfunktion oder ein biologischer Mechanismus angesprochen, wird aus einem Beauty Claim ein Health Claim – mit weitreichenden Folgen für die Werbepraxis.

BGH verbietet einige Aussagen

Der Bundesgerichtshof (Urteil vom 09.10.2025 – Az. I ZR 135/24) hob ein OLG-Urteil teilweise auf und entschied neu. Der BGH verbot drei Aussagen als gesundheitsbezogene Angaben; drei andere bleiben hingegen zulässig. Der Senat betont, ob eine Aussage als gesundheitsbezogen verstanden wird, sei im Kontext der konkreten Werbung aus Sicht des Durchschnittsverbrauchers zu beurteilen.

Verboten wurden jene Textstellen, die über reine Schönheitseffekte hinausgingen – insbesondere, wenn sie auf biologische Vorgänge in der Haut oder eine nachweisbare Verbesserung von Hautfunktionen Bezug nahmen. So wurde etwa die Aussage, die Peptide würden „in die Hautschichten transportiert und dort dem Kollagen-Stoffwechsel zur Verfügung gestellt“, als Gesundheitsangabe bewertet.

Aussagen zu Kollagen-Peptiden fallen nicht von vornherein aus dem Anwendungsbereich […] der Health-Claims-Verordnung heraus; sie sind vielmehr einzelfallbezogen zu prüfen, soweit sie beim Durchschnittsverbraucher den Eindruck einer Beeinflussung von Körperfunktionen hervorrufen können.

Damit machte das Gericht deutlich: Es genügt, wenn eine Aussage geeignet ist, beim Verbraucher einen funktionalen Gesundheitsbezug zu wecken – eine tatsächliche wissenschaftliche Wirkung oder Nachweisbarkeit spielt für das Werbeverbot zunächst keine Rolle.

Warum manche Aussagen erlaubt blieben

Erlaubt blieben hingegen jene Passagen, die in ihrem Werbekontext rein ästhetisch verstanden werden konnten. Formulierungen wie „für eine schöne Haut von innen“ oder „Beauty-Effekte mit wissenschaftlichem Hintergrund“ verletzten die Verordnung nicht, solange sie keine Funktionsmechanismen des Körpers ansprechen.

Der BGH betonte, dass die Beurteilung stets vom Gesamtkontext abhängt – also von Überschriften, Bildsprache, Produktumgebung und der Zielrichtung des Textes. Einzelne Worte dürfen nicht isoliert, sondern müssen im Zusammenspiel mit der gesamten Gestaltung bewertet werden.

Mit dieser „Kontextformel“ korrigierte der Senat zugleich die bisherige Praxis mancher Gerichte, die bereits jede Erwähnung von „Hautelastizität“ oder „Feuchtigkeit“ als Health Claim einstufte.

Kernbotschaft: Kein Mechanismus, keine Probleme

Entscheidend ist also, wie tief eine Werbeaussage in den Körper „hineinwirkt“. Sobald der Text suggeriert, dass der Stoff etwas im Organismus verändert – sei es der „Kollagen-Stoffwechsel“, der „Transport in tiefere Hautschichten“ oder „signifikante Verbesserungen“ der Hautparameter – liegt ein Health Claim vor.

Solche Aussagen sind für Kollagen derzeit nicht zugelassen, auch wenn es für andere Stoffe wie Vitamin C, Biotin oder Zink entsprechende zugelassene Angaben gibt („trägt zur Erhaltung normaler Haut bei“). Wer also ähnliche Formulierungen für Kollagen nutzt, bewegt sich im rechtlichen Risiko.

Was Hersteller jetzt beachten müssen

Für Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty-Drinks und funktionellen Lebensmitteln bedeutet die Entscheidung des BGH vor allem eines: Text, Kontext und Tonfall zählen.

- Keine Mechanismen nennen: Vermeiden Sie Begriffe wie „Transport“, „Stoffwechsel“ oder „Zellaufbau“. Diese Begriffe sind Trigger für Health-Claims-Bewertungen.

- Kontext prüfen: Selbst ein zulässiger Satz kann im falschen Umfeld unzulässig werden – etwa wenn daneben medizinisch anmutende Grafiken oder „wissenschaftliche Studien“ erscheinen.

- Beauty-Claims sauber halten: Formulierungen wie „für glatte Haut“ oder „unterstützt die natürliche Schönheit“ sind zulässig, solange kein Funktionsversprechen mitschwingt.

- Studien mit Vorsicht: Verweise auf „klinische Studien“ können ebenfalls problematisch sein, wenn sie den Eindruck wissenschaftlicher Wirksamkeitsbelege vermitteln.

Insgesamt schafft das Urteil mehr Klarheit. Unternehmen müssen künftig genau abwägen, wie wissenschaftlich sie Beauty-Produkte bewerben dürfen, ohne unzulässige Gesundheitsversprechen abzugeben.

Fazit

Der Bundesgerichtshof zieht die Linie zwischen kosmetischem Versprechen und gesundheitsbezogener Wirkung schärfer als bisher. Wer Wirkmechanismen beschreibt oder Studien mit messbaren Hautparametern bewirbt, verlässt die Zone der Ästhetik und tritt in den Bereich der regulierten Gesundheitsangaben ein.

Damit gilt: Schönheit ist erlaubt – solange sie an der Oberfläche bleibt.

Wir beraten

Sie gerne zu

Health-Claims!